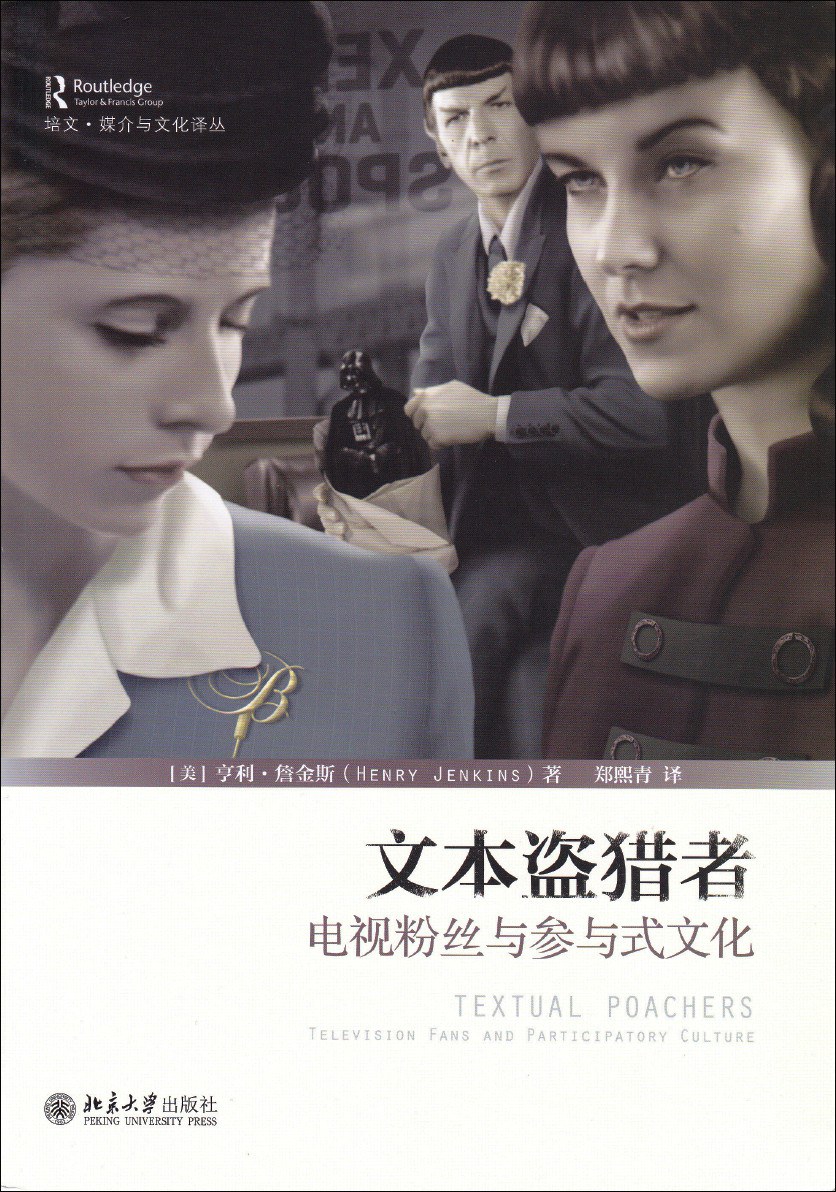

书名:文本盗猎者电视粉丝与参与式文化

作者:[美]亨利·詹金斯

译者:郑熙青

ISBN:9787301275771

出版社:北京大学出版社

出版时间:2016-11-30

格式:epub/mobi/azw3/pdf

页数:416

豆瓣评分: 8.8

书籍简介:

本书是传播学媒介分析和文化研究经典著作,2012年劳特利奇出版社出版了本书的20周年纪念版。本书反对将粉丝看做愚昧、盲目的“文化白痴”,而是将他们看作媒体内容的积极消费者、熟练的参与者,是从借来的材料中建构自己文化的游猎式的文本盗猎者,是勇于争夺文化权力的斗士。电视粉丝热衷于对媒体文本进行各种自主性的符号阐释,并且从大众文化资源中盗取零散的片段,讲述自己的故事,阐发自己的欲望。本书的作者从粉丝和学者双重知情人身份的角度出发,以详细而生动的具体案例,分析了《星际迷航》《布雷克七人组》《异形帝国》《侠胆雄狮》《双峰》等电视剧粉丝的再创作行为和社群生态,以民族志研究方法为主考察粉丝社群,重点关注其社会机制、文化实践,并在此基础上讨论了大众媒体、资本主义消费主义和观众意识形态及能动性之间的复杂关系。

作者简介:

美国媒介研究领域的领军人物,麻省理工学院媒体比较研究中心的创办人和主任。其研究核心经历了从1992年的“文本盗猎者”到2006年的“融合文化”再到2009年的“传播性媒介”的转变与递进。其研究路径紧跟新媒介发展的步调,同时也集中反映了西方粉丝研究的三次浪潮。

书友短评:

@ 共你風中放逐 西方粉丝文化研究很重要的著作,观点非常有开创性,作者本人倒是谦虚表示著作里很多句子和段落可以供后来者当研究的主论题,他只是触到了表层。观点诸如批评了对粉丝群体的妖魔化,从女性主义角度出发,被妖魔化的粉丝形象通常是情绪化(女性)或者是书呆子(无性),而男性化粉丝的爱好诸如看球就没有被妖魔化。中心观点是“盗猎式”阅读,粉丝从电视文本盗猎内容,进行同人创作,但创作文本与电视文本并非对立的,粉丝丰富了它,因此是参与式文化。耽美一章很得我心,同人中的耽美创作不是无中生有,只是揭示隐藏潜文本。耽美对男性角色的创造显示了传统男性气质的局限性,重塑男性身份(将两性特质融于一身)。书读得很痛苦,但很有收获,感谢翻译太太! @ July 佩服作者如此在地、富于共情而具反省色彩的理解与研究,“盗猎”这一粉丝主体构造的能动词汇不仅仅限于挪用(与之相关的反叛、嘲讽、戏访),而投射向更广大的改造与社群联结,同时作者保留了其“暧昧”的面向;耽美同人女是“女性写作女性阅读的色情文本”,又是同性社会欲望与同性恋之间的连续区间,正是借由这样非规约性的抵抗空间,我们得以借由盗猎的乌托邦,形构可能世界,粉丝文化实际上与女性主义相关;阅读与观看的愉悦本身是否能够不依附于主流价值观与意义实用主义而获得本身的自足,这是长久的问题,而不需要叩问之时,或许当今的主流势能已被替换(无论是政治还是商业改变了这一事实)。访谈中印象最深的地方是,那些极度个人层面的游戏,有可能是高度政治化的,当深入此一事实才有可能更好处理这些复杂关系。 @ 蓓一之 有点难懂。简单粗暴的理解为我们普通观众只是文本盗猎,为我所用。但是粉丝就是更为没有边界的过度盗猎行为 @ 咻enen 内容非常丰富的一本书,理论部分以及涉及的主题都很广,女性主义及亚文化的视角,和随处可见的批判性思维就是翻译不尽人意,很别扭特别看了耽美与同人写作,为以后自己消费及观察粉丝/同人文化提供了批判性的视角以及全新的视野我们在消费文化的同时也在创造文化很庆幸现在看到了这一本书!虽然大概只读了2/3) @ 阿弥壳断层之谜 @2023-09-11 12:26:52

引言

第一章 “回到现实中来吧!”:粉丝、盗猎者、游牧者

第二章 文本如何成为现实

第三章 粉丝批评家

第四章 “这不再是一部童话”:性别、文类和《侠胆雄狮》

第五章 页边上的涂写:粉丝读者/粉丝作者

第六章 “欢迎成为双性恋,柯克船长”:耽美与同人写作团体

第七章 “分层的意义”:同人音乐视频和盗猎的诗意性

第八章 “不再是陌生人,我们一同歌唱”:同人音乐、民俗文化和粉丝团体

结论 “在我仅限周末的世界……”:重估粉丝圈

· · · · · ·

培文·媒介与文化译丛(共9册),这套丛书还有《被展示的文化》《城市与城市文化》《媒介、风险与科学》《文化公民身份》《流行音乐文化》等。

添加微信公众号:好书天下获取

好书天下

好书天下

评论前必须登录!

注册