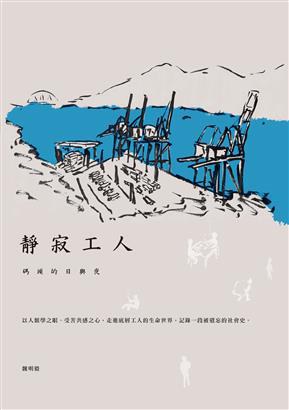

书名:靜寂工人碼頭的日與夜

作者:魏明毅

译者:

ISBN:9789869236447

出版社:游擊文化

出版时间:2016-10-1

格式:epub/mobi/azw3/pdf

页数:224

豆瓣评分: 8.7

书籍简介:

以人類學之眼、受苦共感之心, 走進底層工人的生命世界,記錄一段被遺忘的社會史。 「不讓妳傷心的人類學,就不值得從事。」——《傷心人類學》 「我也完全不知道在『那裡』該『如何讓自己像個人類學家』。」——《泰利的街角》 這是一本關於跨國供應鏈肆虐、新自由主義浪潮席捲、港口男人勞動風雲、茶店女性作伴文化、生命陷落及底層困境的「傷心民族誌」。書中的主角包括被國家拋棄的碼頭裝卸工人、入不敷出的貨櫃車司機、慘澹營生的攤車小販、飽經風霜的茶店阿姨仔,以及失語無能的失格父親。若要凝視這些如深淵般的生命圖像,得讓目光回望島嶼過往半世紀的「發展」軌跡。 1956年,美國Sea-Land運輸公司的Ideal X號貨輪載運貨櫃啟航,開啟了貨櫃海運時代。1972年,基隆港務局首次設置貨櫃碼頭與裝卸設施。1984年,基隆港躍升為世界第七大貨櫃港。1999年,基隆港棧埠作業民營化。2016年,基隆市歡慶建港130週年,該年為世界海運貨櫃發展60週年。在上述扼要片段的主流編年記事底下,有什麼重要的社會史細節遭到忽視?又有哪些人被抹除了真實活過的痕跡?這些正是《靜寂工人》試圖呈顯與回應的。 本書作者魏明毅帶著同理之心和人類學之眼,以身為度,與田野報導人同行在基隆港的東西碼頭岸上、同處在簡單陽春的候工室裡、同坐在密閉侷促的貨櫃車內,並隨著他們的腳步進出不同的食肆與茶店。側耳傾聽他們的娓娓敘說,且聽出他們沒能說出口的喑啞之聲。然後,以筆一字一句刻劃這些暫時隱沒容貌、以化名現身的人物,記下他們在碼頭內外的日日夜夜。 魏明毅筆下堅毅認命的清水嫂、自嘲無能的李松茂、沉默寡言的阿順、夜夜喝著酒水的李正德、渴望「說」與「被聽」的王家龍、善體人意的茶店經營者陳女士等人,所交織出的生命世界,曾經是那麼絢爛豐富,如今卻顯得黯淡無光。這些故事的主人翁面對際遇變遷和生命苦境,總是自嘆命運捉弄且歸咎自身無能,但魏明毅不懈地叩問社會性受苦的緣由,在她的抽絲剝繭、細細爬梳下,個中道理逐漸浮現檯面……。 【Misfits書系】 聚焦於各種底層、邊緣、非主流、格格不入的個人或群體的生命記事。取材自民族誌、生命史、報導文學、陰性書寫、人文研究、社科調查等。書系精神為不渲染浮誇悲歌、不消費廉價溫情、不製造刻板印象、不鞏固傲慢偏見,但求揭露隱蔽、翻轉污名、傳達喑啞者的聲音、體現各種活著的姿態。最終讓人明白,故事的書寫者、故事裡的主人翁,乃至故事的閱讀者,在生命旅程中都可能是misfit。 凝視受苦.同理推薦 「喧囂的年代,許多事都在挑動我們憤怒的神經,賁張的血脈遙望著改變,卻伴隨了空洞的疲倦。此時,明毅的溫柔凝視、安靜傾聽,就像一股暖流,撫慰人心。《靜寂工人》展露了碼頭工人真實的生命世界及堅毅的生命法則,讓我們從這一天又一天的生命故事中,獲得啟發、汲取力量。」——方怡潔(清華大學人類學所助理教授) 「身為精神醫療工作者與人類學的學徒,我樂意推薦《靜寂工人》,作為臨床工作者一種理解人們受苦經驗的參照,提醒在病理化的詮釋觀點之外,我們可能面臨的限制,以及還可以嘗試的思維理路與行動。過去,日治時期抵抗殖民的醫生作家賴和曾以漢詩寫道:『要向民間親走去』,這部民族誌也體現了這樣的哲人精神。」——吳易澄(精神科醫師) 「讀畢後闔上本書,你腦中或將浮現碼頭邊一個個布滿皺褶的黝黑臉孔,沉默無語地飲啜麻痺靈魂的液體,靜寂的空氣裡帶著稠重的哀愁與無奈。慧心獨具的作者用著細膩的筆觸,如針線般繫起個人工作、家庭、休閒等面向,繼而疊合在台灣自七○年代來於全球經濟位置的鉅觀遞嬗圖上,校準出民族誌企求展現的理解視角。」——黃克先(臺灣大學社會學系助理教授) 「源自心理諮商與文化人類學的雙重訓練,本書作者魏明毅獨具隻眼,由情緒和感知的觀察角度入手,生動地描摹了全球供應鏈如何在公共空間以及私密領域裡,深刻影響了這些男女和代間的行動與不行動、希望和失落。」——趙彥寧(東海大學社會學系教授) 「We are what we eat. 碼頭工人鎮日的港邊飲食,隨著國際貿易更迭、港口發展興衰變換著桌上菜色。這勞動苦力的精氣補給站,吞嚥入喉的是港都男兒的情感,而咀嚼吐納的則是關於城市定位、貿易榮枯、國際金流的起伏迭宕。碼頭工人順著國際商船所撐起的口岸繁華盛景,在勞動的呼吸與節奏中,內斂地承載著屬於男性的關愛、責任、放浪與墜落。」——鄧湘漪(《流亡日日》作者) 「要記憶基隆港,就必須記住這群碼頭工人和他們的苦境,身為基隆的孩子和新一代的受薪勞工,《靜寂工人》給了我們一個追溯和反思的起點。從看見勞動者的歷史開始,我們拆除了強加在個人身上的錯誤歸因,層層剝除大時代結構的遮掩,找到了和基隆港與勞動的深刻連結。這真實映照出他們的受苦經歷,也提醒我們自身勞動的意義,以及在這個艱困的時代下該如何自處。」——雞籠霧雨(基隆青年團體)

作者简介:

魏明毅

因為一直無法安坐在同一個位置上,工作總是移動在不同的城市與地方,與所有人的關聯都是親密、深刻而短暫。始終的局外人。

不論是初初入門幾年的人類學或近二十年的諮商工作,接觸的對象看來是他人,但始終都是為了回應自己內在那隻野地孤鬼一路不斷丟出來的悶響。

嘗試成為一名民族誌的書寫新手,由「說」轉路╱跨徑到「寫」,暗自希望透過安靜地寫字,那一陣陣悶響有朝一日能轉為清音;在世界的荒謬裡,自由來去、不再匍伏張望。

书友短评:

@ Laniaho 一個從心理咨詢師改讀人類學phd論文改寫嘅類似報告文學,從有限訪談內容推倒出一個港口小城嘅盛與衰。題材很吸引但作為面對大眾嘅文學就顯得比較空洞,從個體到整體嘅推導代表性也略有欠缺。文中嘅主角,特別係男性工人之所以落得如此結局,除左不能被個體所左右嘅時代變革,更重要係自身沈浸係過往職業所獲得嘅相對過高嘅收益而察覺唔到外部世界變化或者講唔願意作出改變,作者將問題引向管理方而忽略自身原因,有所偏頗,個人不能苟同 @ SiyuanDr. 上世纪中叶当新自由主义的巨轮嗅到丰饶物产与低廉人力而驶入基隆港时,在这片区域上接踵而来的不止是货物流动与经济变动,还有数以千计青壮年生计模式和社会关系的重组。资本主义逻辑、特殊地理气候与地方文化情境三者的协作,将男性从家屋中牵引而出并建构起他们以码头搬运为核心的生活。而当新自由主义巨轮的舵盘再次转动,码头工人们与跨国供应链相伴而生的劳动舞台和情感连结都被一一拆解。无论是在工作场域或家庭内部,他们不再是游刃有余、意气风发的gau-lang(有本事的男人),而是不合时宜、跟不上世界的陷落底层。面对生活情境从码头到家屋的全线崩塌,他们别无选择,只得将集体困境合理化为个人能力低下的结果。基隆码头劳工所遭遇的社会苦难,绝非偶发事件。在新自由主义架构的世界中,这些故事定会在不同的节点以相似的面貌再现。 @ カモメ 很好看!很薄但情感份量很重的一本基隆民族志。心理学出身的作者对生命情感如何被重塑这一点看得很重,因而也能够带出被主流叙事所遗忘的gau-lang文化内部逻辑、性别想象、国家政经的介入与抛弃、甚至嗅闻利益最大化的新自由主义猎手。这一切被遗忘之后,只剩下对自己蔑视的小指,这是她痛心之所在,落笔也是震撼的。文本限制,但最后两章力量十足,新自由主义的运作还可以再多开展一些,讲了码头工人的日与夜之后,估计如我者还想再多听一些红灯户的女人、茶店仔的女人们的故事吧! @ MNE 作者硕士论文延展出来的一本小书,也是读的第一本田野调查报告。之前看《Arriving today》就对里面描写的全球供应链涉及到的海陆运输部分很感兴趣,这本可以说是一个很好的zoom in,而且意外的好看!以港口从繁盛到衰落的过程做背景,聚焦码头工人随着码头兴衰而被迫改写自己的“生命世界”,看完既有对书中人命运跌宕的唏嘘,也有因为作者在最后一章用“我们是他们”点出未来的不寒而栗。身处全球供应链中的一环,这本书喻示了某种逃脱不了的宿命。

推薦序 不再陌生之所╱王品芳、王奕蘋、陳薇仲

推薦序 聽見沉默之聲╱吳易澄

推薦序 基隆碼頭:情感與生命價值的國境邊區╱趙彥寧

序 章 從會談室掉進田野地

成為人類學徒之前|掉進陌生之所|跑田野|永遠的田野魂

第一章 基隆港的碼頭邊上

清水嫂|李正德

第二章 彼時,那海洋邊上的少年與壯丁

碼頭上的苦力|岸上的日與夜:等船|橋式機底下的工人頭家

第三章 茶店仔裡的阿姨仔

鐵路街仔|無以言說的渴望|作為一個男人:gâu

第四章 失格

安靜的驅逐|掛斷|孤身工人|失聲父親

第五章 他們是我們

第一回合:與新自由主義的接連|「像個男人」與伴文化|下一回合:掛斷,但新自由主義留了下來|無以為(男)人與苦難的型態|他們與我們

後 記 那城裡城外的清水嫂與李正德

· · · · · ·

Misfits(共21册),这套丛书还有《屋簷下的交會》《菁英媽媽想上班》《魚與黑道》《我的黑手父親》《紅線: 我的性紀錄》等。

添加微信公众号:好书天下获取

好书天下

好书天下

评论前必须登录!

注册